留学生回国即被抓!使馆提醒立即删!

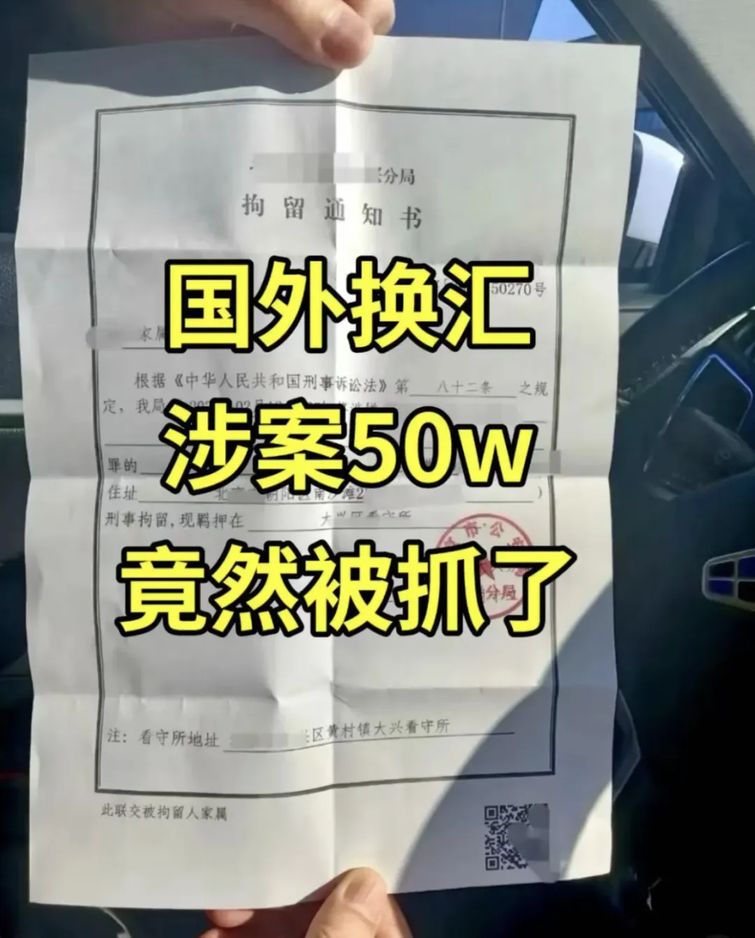

近日,多位海外华人反映,刚踏上故土就遭遇警方上门调查,甚至面临刑事指控。而这一切的源头,竟都源于微信群里那个看似"划算"的换汇广告......

一、血泪教训:留学生因"高汇率"陷洗钱风波

2023年暑假,伦敦留学生小林(化名)在论文冲刺阶段,被微信群一则"7.8内部汇率"的广告吸引。比银行高出0.5的汇率,加上对方出示的"某金融机构工作证",让她放心地将5000英镑换成人民币支付房租。

没想到一个月后,当飞机降落在浦东机场,小林准备取钱时,银行卡突然显示"暂停交易"。次日银行通知更令她崩溃——账户因涉嫌洗钱被吉林警方冻结。在长春刑警大队,调查结果显示她收到的3万元竟是诈骗赃款。尽管小林坚称不知情,仍被要求全额退赔。

"警方明确告诉我,根据《刑法》191条,赃款必须原路返还。"小林回忆道,"他们展示的案例里,有人因为类似情况被判了掩饰隐瞒犯罪所得罪。"

二、诈骗新套路:留学生成重点围猎目标

随着跨境支付需求激增,犯罪团伙正将黑手伸向留学生群体。据反诈中心数据显示,2023年海外留学生涉换汇诈骗案同比上涨67%,这些骗局通常有三大特征:

精准狙击需求

以"秒到账""免手续费"为诱饵,专门在开学季、租房季等资金需求高峰期活跃,甚至伪造电子版《外汇兑换许可证》博取信任。

"公司冲业绩优惠""内部员工渠道"等说辞层出不穷,部分骗子会先小额交易获取信任,再实施大额诈骗。

资金链路复杂

赃款往往经过多层"跑分"洗白,受害人账户成为犯罪链条关键一环。北京某律所跨境金融部主任指出:"即便只收取1万元赃款,也可能要连带承担上游全部涉案金额的退赔责任。"

三、法律红线:不知情≠无责任

多地公安机关近期开展"断卡行动"时特别强调,涉及赃款处理有三大法律风险点:

• 洗钱罪(《刑法》第191条)

明知是犯罪所得仍协助转移,最高可处10年有期徒刑。上海某区检察院披露的案例显示,有留学生因多次参与换汇,被认定为"应当知道"资金异常,最终获刑2年。

• 帮信罪(《刑法》第287条)

提供支付结算帮助,情节严重的可处3年以下有期徒刑。2023年杭州中院判决的案例中,一名留学生因出借银行卡获利2000元,被判拘役4个月。

• 举证倒置原则

"当资金被确认为赃款时,收款人需自证清白。"北京某区经侦支队警官提醒,"但微信聊天记录易篡改,很多当事人根本拿不出有效证据。"

四、自救指南:守住钱袋子的关键5步

若已陷入换汇纠纷,应立即采取以下措施:

-

证据固化

立即保存所有聊天记录、转账凭证,通过手机自带"电子证据固化"功能进行公证。 -

流水打印

前往银行打印带有公章的完整流水,特别注意标注"换汇"字样的交易记录。 -

主动报备

向当地反诈中心(电话96110)说明情况,申请《涉案账户审查表》。 -

专业协助

委托律师向公安机关提交《不予立案法律意见书》,必要时可申请检察机关监督。 -

合规换汇

认准银行柜台、支付宝跨境汇款等持牌渠道,拒绝任何"汇率优惠"诱惑。

五、深度解析:为何私下换汇=高危行为?

中国人民银行2023年新规明确,个人年度购汇额度虽为5万美元,但必须遵循"三实原则"(真实需求、实际用途、实名办理)。

私下换汇存在三大致命风险:

-

资金溯源难

跨境支付需经过SWIFT系统多级清算,赃款混入后如同"墨水入海",银行风控系统会直接冻结整条资金链上的所有账户。 -

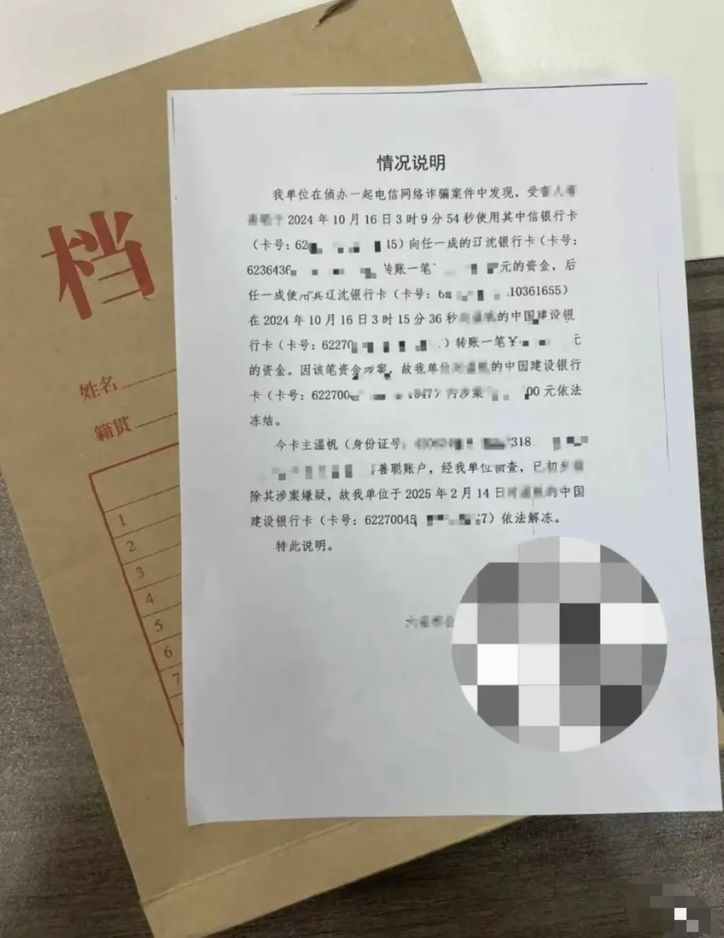

解冻周期长

司法冻结需经"申请-审批-复核"三级流程,即便最终澄清,账户平均冻结期仍达180天以上。 -

信用连带损伤

涉案账户将被录入金融信用信息基础数据库,直接影响房贷、签证等业务办理。

特别提醒:近期部分诈骗团伙开始要求受害人下载TeamViewer等远程控制软件,以"指导操作"为名实际操控电脑转账。切记!任何要求共享屏幕的"换汇协助"都是诈骗。