说话的人叫Adan,肯尼亚内罗毕人,他的工作可以叫做“演员经纪”,学名:大忽悠。

具体来讲,就是把一些内罗毕当地人伪装成索马里海盗,接受西方记者采访,来赚取丰厚报酬。

乍听这故事有点“侠盗”风格。

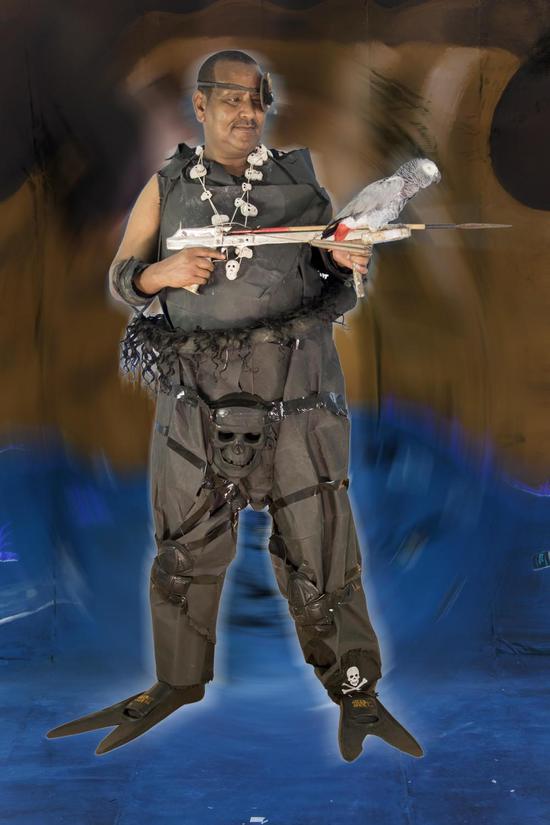

26日,Vice刊登了一组这些“海盗”的照片,清新水粉风,十分喜人~

照片中的人都是“演员”,由摄影师扬·霍依克(Jan Hoek)拍摄。

故事要从2010年说起。彼时,索马里海盗如日中天,随随便便就搞个大新闻:

1月1日,一艘悬挂英国国旗的货轮在距索马里约1000公里的海域遭海盗劫持。

1月2日,一艘悬挂新加坡国旗的化学品船在亚丁湾海域被海盗劫持,船上有5名中国船员。

1月27日,一艘柬埔寨货船被索马里海盗劫持。船上人员分别来自巴基斯坦、印度、斯里兰卡、索马里和叙利亚等国。

3月23日,一艘英属维京岛所有“塔尔卡”号货轮在距阿曼湾120海里处附近海域被索马里海盗劫持,船上共载有25名船员。

3月23日早些时候,索马里海盗还在该国附近海域劫持了另一艘悬挂马耳他国旗的货轮……

……

西方记者闻风而动,纷纷跑到非洲,想找个海盗采访一下。然而却并不敢直闯索马里,生命诚可贵,万一被劫就不值当了。

于是他们舍远求近,跑到肯尼亚首都内罗毕……在他们想象中,大概非洲那疙瘩整个就是盗匪横行。

据一家事后诸葛亮的外媒自省,西方记者关于索马里的脚本只有三个:战争、饥荒、海盗。只要围绕这三个主题讲的故事,都是香饽饽,尤以海盗故事最好卖。

对西媒读者来说,索马里就是部大片,紧张刺激,充满戏剧性张力,跟看《加勒比海盗》一样爽~

但这门生意不是一家来做。有需,就有供,一群肯尼亚人在里面看到了商机。

开头说话的Adan,干的就是中间人的活儿。公司把case派给中间人,再由中间人招募演员。他发现西方记者根本分不清谁是谁,于是通过介绍他们采访海盗,所谓的“海盗”,赚取中介费。

整个过程的技术含量并不高:

Adan先带着记者们在内罗毕兜兜转转,因为海盗很神秘啊,哪能说见就见。几天之后,一个黑皮肤的非洲人出现,自称是当地海盗头目,在小黑屋接受记者采访。

西方记者终于听到他们梦寐以求的故事,绑架啊、杀人啊、纵欲啊……情节越离奇越happy~

俨然一个小有规模的“文化产业”。

靠着这种招数,Adan和他的团队对西方媒体“大杀四方”。

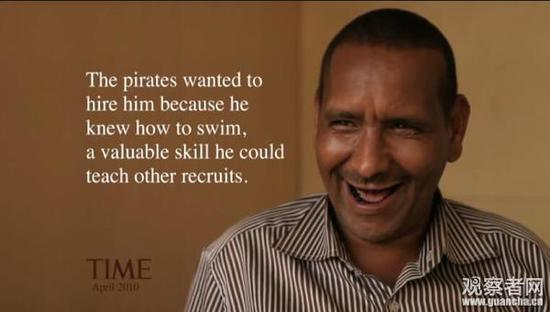

最有名的就是Haye,艺名巴希尔(Bashir)。

中间人跟他说,这是在拍电影,剧组要求他扮演一个索马里海盗。

凭借精湛演技,他以海盗身份被采访多次,甚至登上美国时代杂志。

2010年,一个美国、捷克合拍纪录片剧组中招,三年之后,才知道自己被老司机带了。

实际上,Haye连海都没见过……

反正记者们已经把想听的故事写好了:政治动荡、社会混乱、血腥暴力、骄奢淫逸。无非是这样。

方便又好赚。

观众们也从不厌弃。金钱、暴力、酒精、美女……媒体像好莱坞电影一样生产陈词滥调又怎样,几百集的肥皂剧我们都过来了,多听两个符合想象的猎奇段子,何乐而不为?

好莱坞电影《菲利普船长》,讲述汤姆·汉克斯勇斗索马里海盗的故事

而对Aden所代表的肯尼亚人来说,这件事里没什么道德压力。

首先这符合市场规律:

“白人喜欢听海盗的故事,我们就赚点钱呗。不管你信不信,内罗毕一个海盗也没有。”

更重要的是,这得以证明白人真的很蠢。

Haye:“真海盗那么有钱,干嘛去演电影赚钱?海盗们有的是钱,没功夫去给白人讲段子赚钱。”

Aden最终将自己的谋生手段与民族使命感联系起来:“西方人总当非洲人都是傻子。但我们已经知道,自己并不傻,甚至比西方人聪明得多。我们在耍他们,却让他们以为自己在耍我们。”