2025-09-25 08:05 来源:lucy

最近,一则帖子在美国论坛上爆火。主角是一位年仅18岁的中国妹子。

她在帖子里写道:“我来自中国,现在在读药学专业,身高155cm,体重110磅。”并且,她大大方方地晒出了自己的七张照片。

图源:reddit

在大部分社交平台,这种举动意味着“求点赞、求称赞、求关注”。但她的请求却截然不同:“请随意羞辱我。”

要知道,网友们在互联网上最不缺的就是“毒舌天赋”。当有人主动把自己当成靶子放上来,结果可想而知:场面瞬间失控。

图源:reddit

在大部分社交平台,这种举动意味着“求点赞、求称赞、求关注”。但她的请求却截然不同:“请随意羞辱我。”

要知道,网友们在互联网上最不缺的就是“毒舌天赋”。当有人主动把自己当成靶子放上来,结果可想而知:场面瞬间失控。

如果说,国内网友的嘴是刀子,那国外网友的嘴,就是一把钉满锈钉的狼牙棒。

几乎在帖子发出后的第一时间,评论区炸开了锅,毒舌狂欢开始。三百多条留言,几乎全是恶评。

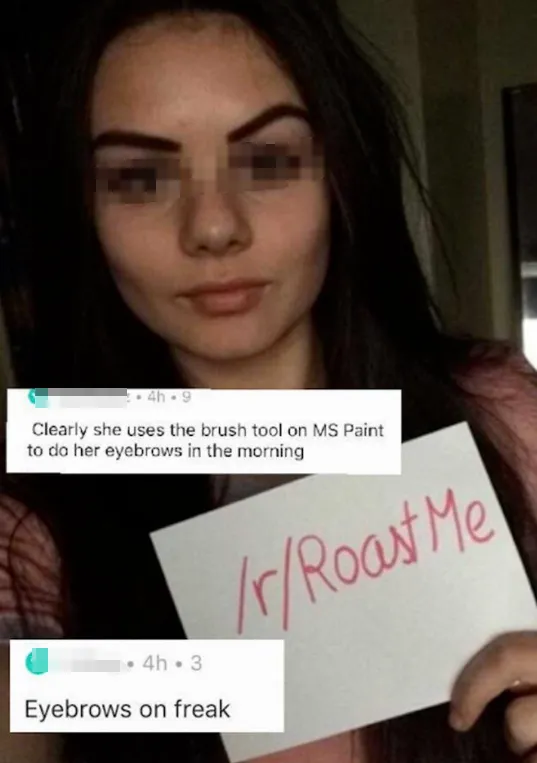

有人精准打击外貌:

“我见过比你脸小的哈巴狗。”

“你的鼻子和腰一样宽。”

“155厘米?这是你的下颌长度吗?”

有人冷嘲她的身份:

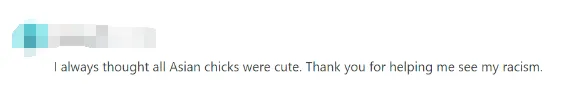

“你凭一己之力,让痴迷亚洲女生的癖好成为过去。”

“我一直以为亚洲女生都很可爱,谢谢你让我看清事实。”

“小猪佩奇的亚洲妹妹?”

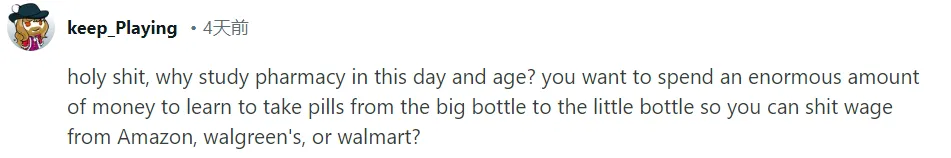

还有人连学业也不放过:

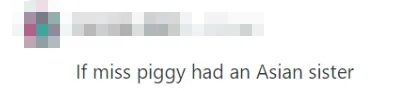

“学药学?翻译成英语就是:考不上医学院。”

“你将来就是在沃尔玛给人分药片,工资少得可怜。”

甚至有人直接诅咒般地补刀:

“这张脸,只有纸袋才会喜欢吧。”

“真人版魔人布欧。”

“你的脸看上去像长期受到粗暴对待。”

这些话,不再是“玩笑”,而是赤裸裸的侮辱与霸凌。

在这片毒舌汪洋里,只有两条评论,像是岸边的浮木:

“大家友善一些,她明显情绪低落。”

“妹子,听劝,永远不要在网上请求网友羞辱你。”

但,这两声劝告,很快被淹没在群体狂欢中。就像一场广场上的“处刑表演”,看客的兴奋远远大过对一个少女心理状态的担忧。

在欧美的网络世界,有一种被称作 “Roast Me”(来羞辱我) 的文化。它源于美国的喜剧脱口秀传统——“Roast”(烤)环节:喜剧演员围着被“烤”的人,一边开玩笑,一边挖苦对方,观众笑声不断。

这种文化有其娱乐属性:幽默与讽刺交织,毒舌之中暗含一种微妙的尊重——因为被 Roast 的人自愿上台,也有能力反击。

在网络上,这一玩法被搬到了 Reddit、4chan 等匿名论坛,逐渐形成了一种“求羞辱”的文化。

规则很简单:贴照片、写自我介绍,然后请网友尽情吐槽——脸大、鼻子宽、穿着土、不合群,都可以成为笑料。有人甚至会故意加上夸张信息:“我长得像外星人,请狠狠地骂我。”对部分参与者来说,这是一种自我表达,也是一种心理“训练”。

心理学上有个概念叫自嘲式防御(self-deprecating defense):通过主动暴露缺点,把别人可能的攻击先占为己用,从而获得一种控制感。

比如一个学生,把自己学渣或颜值低的缺点写出来,然后在评论区被吐槽,也许他会在内心默默想:“我先骂自己一顿,总比别人嘲笑更好受。”

在电视脱口秀里,Roast 有主持人控制节奏,有观众氛围,也有明确的安全界限;但在匿名网络世界里,网友的毒舌几乎无限制,群体效应会让最恶毒的评论被放大。尤其当目标是文化背景完全不同的人,比如一位来自中国、年仅18岁的女生,她可能无法理解“玩笑”的底线,更难承受群体羞辱的冲击。

再者,网络 Roast 文化背后常常夹带性别和种族偏见。原本只是自嘲游戏,却可能变成集体攻击的工具:你不仅被笑你的外貌,还可能被打上“种族符号”,甚至被否定未来的学业、职业能力和社交价值。

匿名群体的兴奋和毒舌,最终会让“自嘲”演变成“自毁”。简而言之,这种求羞辱文化,是一把双刃剑:

一边是幽默、勇敢、社交游戏;另一边是风险、伤害、心理摧残。

对大多数的青少年来说,这个界限往往难以把握。你以为自己在参与一场自嘲游戏,其实随时可能掉进互联网修罗场。

为什么一个年轻女孩会跑去发“求羞辱”的帖子?心理学上,有个概念叫自贬性幽默。

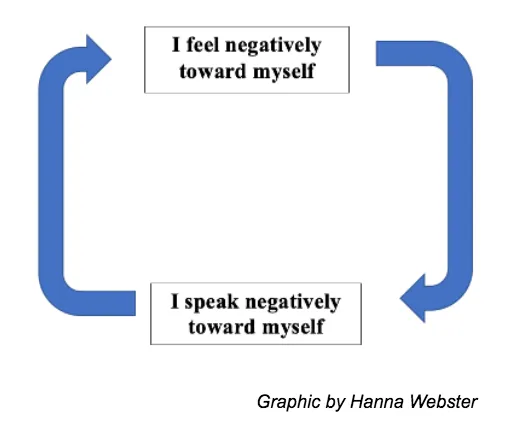

有些人通过自嘲,来博取关注,缓解社交焦虑。这种行为短期可能带来“掌控感”,因为“我先笑话自己,就不怕别人笑话我”。但是,一旦这种游戏升级,就会陷入一个陷阱:“自嘲”逐渐变成“自毁”。

尤其是对青春期的女孩,她们正处于自我价值感最脆弱的阶段。一句无心的恶评,都可能成为她心里永远的刺。更别提三百条“字字诛心”的群体围攻。

心理学研究表明:网络霸凌带来的伤害,常常比现实霸凌更持久。因为文字和评论会被反复看到,形成二次、三次伤害。

有人可能会问:为什么这么多人“兴奋地集火”?答案其实很残酷:

匿名性:没有身份约束,恶意可以无成本释放。

群体效应:当看到别人已经开骂,更多人会加入,把“恶”合理化。

优越感:贬低别人,是最廉价的优越感。

更隐蔽的是,很多评论里夹杂着种族歧视与性别偏见。她不是单纯的“个体”,而是被放在了一个“亚洲女生”的标签下,成为被攻击的符号。

在美国的网络世界,“Roast”是一种“硬汉文化”的衍生品,大家习惯毒舌互怼。但在中国,虽然也有“互损”的幽默,但一般还是留有余地,更多带着玩笑性质。

这位女生可能没意识到:在不同文化环境下,自嘲的安全边界完全不同。你以为是“吐槽”,别人却当作了“羞辱的盛宴”。她低估了“文化错位”的风险,也高估了自己“扛得住”的心理承受力。

为什么越来越多年轻人,愿意把自己“交给互联网审判”?这背后,其实是孤独感与存在焦虑。在现实生活里,她可能得不到足够的认同与关注。于是,她选择在网络上,以一种极端方式“证明自己存在”。

类似的案例并不少:有人直播自嘲,换取弹幕刷屏。有人做“极限挑战”,求网友打击。有人甚至通过自黑,来引流到OnlyFans。但他们忘了:互联网从来不是治愈所,而是一个放大人性阴暗的竞技场。

互联网,能给人掌声,也能瞬间淹没你在嘲笑里。

图源:reddit

图源:reddit