复旦投毒案二审出现逆转?在庭审现场,专家证人胡志强认为,黄洋死于爆发性乙型病毒肝炎,和二甲基亚硝胺中毒无关。

2013年3月31日,林森浩向饮水机里投入剧毒物N-二甲基亚硝胺,他一直在法庭上解释,如此行为只是为“整蛊”室友黄洋。

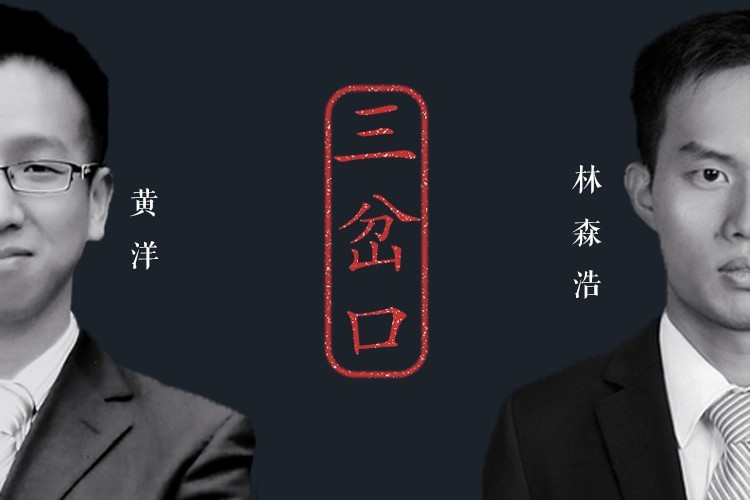

复旦大学枫林校区西区20号楼421室,到底发生了什么?林森浩、黄洋、葛某某,三个室友的人生交织出无法预测的结局,走上完全陌生的三岔口……

2014年12月8日,上海市高院,二审现场的林森浩。(孟招祥 图)

2014年7月16日,四川荣县,黄洋的生前照片摆放在他的卧室。(澎湃新闻记者 刘瑾 图)

澎湃新闻记者 邬佳文 李燕 张婧艳

12月8日,上海天气晴冷,复旦大学投毒案二审在上海市高级人民法院第五法庭公开审理。

林森浩在决定向饮水机里投入剧毒物N-二甲基亚硝胺的那天,是2013年3月31日,西方愚人节前夕。他一直在法庭上解释,如此行为只是为“整蛊”室友黄洋。

间接将林森浩送上法庭的,是他的另一位室友葛某某。在黄洋因为服用含有N-二甲基亚硝胺的饮用水后身体急剧衰弱时,葛某某发现黄洋的身体症状与林森浩实验用白鼠的症状极为相似。葛某某用短信提示黄洋身边人,最终,警方将林森浩抓获。

林森浩、黄洋、葛某某,事发时的身份是复旦大学医学院的在读研究生,同住于复旦大学枫林校区西区20号楼421室。学业完结前夕,这三人境况,天翻地覆。

421寝室为何最终走向分崩离析?这其中有着哪些不为人知的故事?

4月1日,位于东安路130号20号楼421寝室。(澎湃新闻见习记者 杨博 图 )

一间普通的大学寝室复旦大学枫林校区西区20号楼421寝室,和成千上万中国大学寝室一样,普通而充满理想。

421寝室里面放着4套上床下桌的组合床,进门左手边第一个桌子空着,上面摆着一台美的新宇牌白色饮水机。靠里是黄洋的床铺,桌上总是收拾得干净整齐。

进门右手边依次是林森浩与葛某某的床铺,他俩的桌子上物品杂乱。从林森浩的床上,可以看到正对面的饮水机。三人的床铺中,黄洋与葛某某的临窗,林森浩与黄洋的床铺距离最远。

2010年-2011年,葛某某搬进421时,与林森浩的关系比较融洽,甚至能把清华大学朱令案作为两人之间调笑的事例。葛某某一脸严肃却完全带着开玩笑地口吻对林森浩说过,“你可别(学着)害我啊。”

也许这句话像网络上流行的那句“多谢室友不杀之恩”,听者只当一句玩笑。

林森浩对于这个玩笑有何反应?葛某某完全记不清。

这则玩笑之后的2011年8月,黄洋作为421的新成员出现在葛某某与林森浩的面前,421从此成为三人的栖息地。

世事难料,这一刻开始,黄洋年轻的生命进入倒计时。

两段不同的生活境遇葛某某说,黄洋进入421后,三人间的关系无限趋向于“能聊天”。

如此状况的出现,现在无法追究因果。也许黄洋与林森浩的家庭背景能够为我们找到答案。

黄洋是独子,出生于四川省自贡市荣县的一个普通工人家庭。2000年左右,父母双双下岗。其后,黄洋父亲黄国强在儿子的母校荣县中学当寝室管理员,黄洋母亲杨国华退休在家,家庭月收入约2000元。

四川荣县,黄洋周岁的生日纪念照。(澎湃新闻记者 刘瑾 翻拍)

黄洋生前获得的奖状。(澎湃新闻记者 刘瑾 翻拍)

2004年,第一次高考,黄洋最心仪的是北大经济系,但未达到分数线,黄洋不甘心,选择复读,第二年的志愿表上选择了复旦经济系,通过专业调配进了预防医学,之后转专业到临床医学。其后,黄洋获得直研资格,成为复旦大学医学院2010级在读研究生。在放弃直博机会找工作未果后,他又通过考博初试。

父亲黄国强表示,黄洋读研读博是为了找一个好医院,希望他能回成都工作。

林森浩留在家中的老照片。(澎湃新闻记者 张新燕 翻拍)

林森浩曾经获得的奖状。(澎湃新闻记者 张新燕 翻拍)

和黄洋一样,林森浩也是苦孩子出身,1986年9月14日,林森浩出生在广东汕头和平镇,他排行老三,却是家中长子。此后几年间,这个家庭又迎来了一子一 女。全家好几口住在一间20平米不到的祖屋内,屋外墙角砌出5平米的空间做厨房。仅有的一间房很难容纳5个孩子,因此林森浩小时候常常在东家住半年,西家 又住半年。

在周围邻居的眼里,林森浩一直是乖小孩,“很小就懂事了,一点都不淘气。”和林家祖屋比邻而居的75岁王阿婆用闽南语回忆着林森浩的儿时。

几乎和大多数乡村孩子一样,林森浩并没有让大人花太多心思就长大了,读书了。从小学到初中,林森浩成绩都很好,是其他孩子羡慕的对象,奖状常常贴满家中堂屋的墙壁。

2001年,林尊耀用积蓄在和平镇另一头建了三层楼房,林家终于迁入新居。这一年,林森浩正在和平镇初中读初二。接近180厘米的个子让林森浩在同学中是绝对的“高人”,加上成绩优秀还是班长,林森浩有了“浩哥”的绰号,一直被叫到研究生。

在朋友群里,林森浩虽然不是最活跃的,但却绝不是最内向的。“他偶尔也会捉弄同学,初中的时候有一次上课悄悄在前排女生衣服上写字。”和林森浩小学、初中一路同校的林鑫源说。

2002年,林森浩考上了潮阳一中,这是汕头市重点中学、广东省国家级示范性普通高中。再之后,林森浩考上了中山大学,再到复旦医学院读研究生。大学时,林森浩生活拮据,为了减轻家里负担,同时找了两份家教。“第二年基本就不跟家里要钱了,研究生时期还总是给家里带钱回来,2013年春节,他妈妈两次生病住院,他那年回家就拿了两万块回家。”林尊耀说。

值得注意的是,林森浩本人并非从一开始就热爱医学,学医完全是出于父亲林尊耀的希望。林尊耀认为,医生是个稳当的职业,还可为家人看病给予方便。

在对比明显的两个家庭中培养出的生活细节不同,同学们对黄洋的评价是“待人友善,比较大方”,林森浩给人留下的印象是“勤俭,内向,顾家”。值得一提的是,周边人认为,黄洋并不认可林森浩的“勤俭”,时常出言相讥。

葛某某对黄洋和林森浩的关系更具有发言权。

黄洋曾对葛某某带至寝室的小型电冰箱提出电费另算,林森浩则是直言葛某某深夜使用电脑太过吵闹。

2013年2月,三人对寝室饮用水如何购买的决定或许是整个寝室关系愈加平淡的开始。林森浩认为自己在寝室中喝水的次数不多,决定不再参与轮流购水。购买饮用水的人变成黄洋和葛某某。在葛某某的回忆中,“林森浩也有偷着喝水的时候。”

葛某某对于林森浩的记忆更多一些,“我组织朋友们出去玩,有时候也会叫上林森浩。不过后来叫上林森浩一起玩的次数就很少。”

林森浩渐少参加集体活动,黄洋似乎更“宅”。葛某某说,黄洋喜欢看电视剧,随身的存储设备里有许多剧集。“以前邀他出去玩桌游,他玩得也不太好,后来就很少一起玩。”

黄洋与林森浩之间呢?他们有没有直接冲突?

421对面的413寝室里,复旦大学医学院计划生育科学研究所研究生盛磊与林森浩关系极好,同时盛磊与黄洋相处融洽。盛磊对黄洋与林森浩之间发生过的事情,记忆较为清晰。“有一次黄洋笑着问我是否毕业旅行一起到东南亚去,然后黄洋又笑嘻嘻地对林森浩说‘你肯定不去的吧?’林森浩低着头轻轻地

回答,‘我肯定不去的’后,我觉得林森浩当时不太高兴。”

类似的事件不断累积,最终在2013年4月1日愚人节这一天爆发。

林森浩的日记,写满了对人生的感悟。(澎湃新闻记者 张新燕 翻拍)

黄洋生前的学习笔记本。(澎湃新闻记者 刘瑾 翻拍)

三个奇诡的人生终局2013年3月31日,林森浩听闻黄洋打算于愚人节前夕整人。为“先发制人”,林森浩开始自己的计划。

林森浩首先承诺中山医院放射科博士吕某作为核磁共振实验志愿者,并向吕某索取中山医院11号楼二楼实验室的钥匙。依据公诉机关的材料显示,林森浩以取回二楼实验室中的东西向吕某借走钥匙的。

紧接着林森浩向吕某又借去一个黄色的医用垃圾袋。只是吕某并不知道,这个垃圾袋是用来放置剧毒物N-二甲基亚硝胺以及注射剂的。

同日17时50分,林森浩趁421无人,将偷偷带出的N-二甲基亚硝胺全部注入饮水机中,随后将注射剂和试剂瓶遗弃。

4月1日上午,黄洋喝下已被置入剧毒的饮用水,即发生呕吐,于当日中午至中山医院就诊,并于次日下午起留院治疗,随即因病情严重于4月3日被转至外科重症监护室治疗。

此后,黄洋虽经医护人员全力抢救,仍于4月16日死亡。经鉴定,黄洋符合生前因N-二甲基亚硝胺中毒致肝脏、肾脏等多器官损伤、功能衰竭而死亡。

在2014年2月18日的一审法庭上,林森浩对自己的投毒事实供认不讳,但他辩解这一切本是“愚人节的玩笑”。

但一审公诉人和黄洋的家属并不这样认为,因为在黄洋从喝水到死亡的16天里,林森浩始终没有说出剧毒物和投毒事实。他们认为,如果一开始只是玩笑,后来黄洋病势沉重就应当尽力弥补,但林森浩没有,这正说明他杀意已决。

林森浩则以“懦弱害怕”回应了这一质疑。他说,他怕,他一直希望黄洋的一切病症都只是一个病程,过两天就会好了。

2014年2月18日,上海市第二中级人民法院以故意杀人罪一审判决林森浩死刑。林森浩接受了这一判决,但其父林尊耀当天即聘请律师上诉,并写了一封信请律师代交林森浩,劝其以全家为念提起上诉。最终,林森浩在委托授权书上签字决定聘请律师提起上诉。

一份证词带来的案情逆转

二审庭审现场,情景再现了2013年3月31日,犯罪嫌疑人林森浩将其做实验后剩余并存放在实验室内的剧毒化合物带至寝室,注入饮水机槽的过程。 CFP 图

黄家代理人则表示,林森浩的数篇论文及毕业论文中很明显说明,林森浩对于二甲基亚硝胺剧毒且会致人死亡的情况是清楚的。而取得二甲基亚硝胺的过程并不简单,如果真的只是开玩笑或者一时兴起,完全没必要采用这么复杂的手法。

在庭审现场,专家证人胡志强认为,黄洋死于爆发性乙型病毒肝炎,和二甲基亚硝胺中毒无关。

胡志强是北京司法鉴定业协会法医病理专业组委员、北京华夏物证鉴定中心司法鉴定人,其作为有专门知识的证人出庭。他从事法医鉴定30余年,曾在公安、检察机关做过法医,目前在华夏物证鉴定中心工作。

对此,审判人员表示,“有专门知识的证人”做出的书面意见和今天当庭的意见,不属于刑事诉讼法规定的鉴定意见,应该是作为对鉴定意见的质证意见,不能单独作为定案依据。

四川荣县,复旦投毒案受害人黄洋的墓碑。(澎湃新闻记者 刘瑾 图)

一个完全陌生的三岔口

据媒体报道,12月4日,林森浩的代理律师斯伟江和唐志坚再次会见林森浩。唐志坚称,林森浩的身体精神状态比较正常。在看守所的一年多里,他养成了看书的习惯,最近看的一本书是列夫·托尔斯泰的《复活》。

黄洋的人生都已经无法永远复活,他28岁的生命长眠于家乡四川省自贡市荣县的偏僻一隅。林森浩的人生还在等着法律的裁定。

一审宣判后,葛某某在接受澎湃新闻记者采访时,展现出一种如释重负的神情,如今从事医疗器械销售的他,还是愿意相信,“很多事情冥冥之中自有安排,如果4月1日上午我先于黄洋回到寝室,可能喝水的就变成是我。”

投毒案发生后,警方曾一度迷茫,是葛某某发给黄洋师兄孙某某的短信提示周围有人使用能导致肝损伤的药物,才让警方拨开云雾。

葛某某说自己也不知道怎么就想到要发短信,只是以前曾听林森浩说过类似实验,突然一下就想到(要去发短信)。

如果没有投毒案的发生,葛某某认为与孙某某或者其他人可能还会有联系,“现在出这个事情,联系就很少。”

2014年8月,复旦大学枫林校区西区20号楼,宿管阿姨拒绝了澎湃新闻记者进宿舍的申请:“那间寝室都没人住了,还上去看什么呢?”

若2013年4月1日投毒那一幕没有发生,黄洋、林森浩、葛某某,他们会像复旦每一个学子一样,奔向自己的灿烂前程,已经保送博士的黄洋应该在自己的学业上更进一步,林森浩在中山医院的工作会有新的发展,葛某某走在医疗器械销售的道路上也会有不同的状态……

421却最终成为一个悲剧见证者,见证着三个室友的人生交织出无法预测的结局,送他们走上完全陌生的三岔口。

2014年12月8日,复旦大学枫林校区西区,冬日的阳光打在每个人身上,每张洋溢着青春理想的脸上。421的黑色悲剧,飘散在风里……

附文:复旦投毒案背后:两个青年的成长相册

澎湃新闻记者 李燕 张婧艳 文/刘瑾 张新燕 图

受害人 黄洋

1985年出生,四川自贡荣县人,家中独子。

复旦大学2010级硕士研究生,耳鼻喉科专业。(曾拿到奖学金直研进入复旦大学附属五官科医院耳鼻喉科学习)2013年考取博士。

2013年4月16日15:23,因喝饮水机里的被投放有毒物质N-二甲基亚硝胺的水,经抢救无效在附属中山医院去世。

黄洋1周岁

黄洋2周岁

黄洋7岁生日纪念照

黄洋8岁生日纪念照

黄洋9岁生日纪念照

黄洋10岁生日纪念照

黄洋11岁生日纪念照

黄洋12岁生日纪念照

黄洋13周岁生日纪念照

黄洋14岁生日留影

黄洋15岁生日留影

黄洋16岁生日留影

黄洋17岁生日留影

黄洋18岁生日留念

黄洋19岁生日留影

黄洋20岁生日留影

黄洋生前生活照

黄洋的家在四川省自贡市荣县县城,客厅地面是白蓝相间的地砖,看上去有些过时却不见污渍,卧室里床铺整洁,储物间井井有条。

黄洋的房间现在成了父母的卧室,仍旧保留着他的书桌,桌上有几本书没来得及拆封,其中金融类书籍占据了大部分。

2004 年,第一次高考,黄洋最心仪的是北大经济系,但未达到分数线,黄洋不甘心,选择复读,第二年的志愿表上选择了复旦经济系,通过专业调配进了预防医学,之后 转专业到临床医学。其后,黄洋获得直研资格,成为复旦大学医学院2010级在读研究生。在放弃直博机会找工作未果后,他又通过考博初试。黄国强表示,黄洋 读研读博是为了找一个好医院,希望他能回成都工作。

这个并不富裕的家庭,从黄洋出生起,坚持每年在黄洋生日时带他去影楼拍照片,父母的心愿是为他建立“个人档案”,从学校的证书、奖状到从小学到高中缴学费的收据都收纳其中。

从读大学开始,黄洋读书没要家里一分钱,他申请了助学金、奖学金,读本科贷款3万元,读研究生贷款1万元。在上海读书8年,每年只在春节回家一次,所有的假期,黄洋都把时间花在了挣钱上。黄洋毫不掩饰对金融的热爱,他也曾尝试创业。

8 年里,夫妻俩只有在寒假时才能见到儿子,但家里那台老式电话每周都会传来黄洋的声音,带来他的近况。在黄国强眼里,儿子的优秀不仅仅在于学习上,他还广交 好友。出事后,众多的同学去医院探望黄洋,带着黄家人找宾馆,有同学带着黄国强去华山医院看病,还有同学从上海给黄洋外公寄去血糖仪测纸,这些黄洋生前的 好友给黄国强夫妻俩许多帮助。

虽然再也听不到黄洋的声音,黄国强想保留黄洋的手机号码。黄洋的师兄、社团、支教的朋友们,都还会拨打这个号码。

现在,黄国强夫妻睡在儿子曾经住的房间,清晨睁开眼,黄洋妈妈就要拿出儿子的手机,用儿子的微博账号自动登录看新闻,这是夫妻俩和儿子相连的一种方式。夫妻俩在黄洋去世后,学会了上网和打字。

四川省自贡市荣县,

黄洋之墓。

嫌疑人 林森浩

1986年出生,广东汕头人。

复旦大学2010级硕士研究生,影像医学与核医学专业。(高考时以780多分的高分考入中山大学。2010年,免试进入复旦大学医学院攻读研究生。)

2013年4月12日,在复旦投毒案中,林森浩被警方基本认定存在重大犯罪嫌疑,被刑拘。

2014年2月18日,复旦投毒案一审宣判,林森浩死刑。

2014年12月8日,复旦投毒案二审。

林森浩留在家中的老照片

林森浩不同时期的证件照

1986年9月14日,林森浩出生在广东汕头和平镇,他排行老三,却是家中长子。此后几年间,这个家庭又迎来了一子一女。全家好几口住在一间20平米不到的祖屋内,屋外墙角砌出5平米的空间做厨房。

仅有的一间房很难容纳5个孩子,因此林森浩小时候常常在东家住半年,西家又住半年。

窘迫的家境让林森浩的父母更加辛苦地劳作。“家里的地村里集中征用了,我在录音厂当技师,爱人收废品。”父亲林尊耀说。

在周围邻居的眼里,林森浩一直是乖小孩,“很小就懂事了,一点都不淘气。”和林家祖屋比邻而居的75岁王阿婆用闽南语回忆着林森浩的儿时。

几乎和大多数乡村孩子一样,林森浩并没有让大人花太多心思就长大了,读书了。从小学到初中,林森浩成绩都很好,是其他孩子羡慕的对象,奖状常常贴满家中堂屋的墙壁。

2001年,林尊耀用积蓄在和平镇另一头建了三层楼房,林家终于迁入新居。

这一年,林森浩正在和平镇初中读初二。接近180厘米的个子让林森浩在同学中是绝对的“高人”,加上成绩优秀还是班长,林森浩有了“浩哥”的绰号,一直被叫到研究生。

在发小柳学荣看来,林森浩长得又高又帅,成绩又好,而且还会玩。“我们以前经常出去玩,钓鱼、烤红薯。”在朋友群里,林森浩虽然不是最活跃的,但却绝不是最内向的。

“他偶尔也会捉弄同学,初中的时候有一次上课悄悄在前排女生衣服上写字。”和林森浩小学、初中一路同校的林鑫源说。

2002年,林森浩考上了潮阳一中,这是汕头市重点中学、广东省国家级示范性普通高中。再之后,林森浩考上了中山大学,再到复旦医学院读研究生。

大学时,林森浩生活拮据,为了减轻家里负担,同时找了两份家教。“第二年基本就不跟家里要钱了,研究生时期还总是给家里带钱回来,2013年春节,他妈妈两次生病住院,他那年回家就拿了两万块回家。”林尊耀说。

一直以来,林森浩都是家长和老师眼里的好学生。林尊耀觉得,儿子林森浩唯一的缺点就是性格太直,不太懂人情世故。

一件小事可以看出,林森浩的不善交际。

2011 年9月,黄洋搬进421寝室,和林森浩、葛俊奇成为室友。葛俊奇为了生活方便,购买了一个小冰箱。黄洋觉得,小冰箱比较费电,但却不好意思当面向葛俊奇开 口。于是,让和葛俊奇同住较久的林森浩去说。林森浩找到葛俊奇说:“黄洋让我跟你说,,小冰箱比较费电。”根据葛俊奇的说法,之后他按照黄洋计算出的冰箱 可能产生的电费支付相应费用。

林森浩的导师丁红也认为,林森浩在学业上是相当努力,对老师相当尊重。但跟他年龄相仿的同学感觉他比较傲气,说话语气直接,也不太顾及别人的感受。

对此,林森浩自己也曾努力改变,不过似乎收效甚微。

一审开庭时,林森浩的态度冷静甚至可谓冷酷。林森浩的姐姐却说,他只是不善表达。

姐姐说,2012年7月,母亲忽然病倒,被送医院。最初,家里人怕影响林森浩学习就瞒着他。但后来情况不容乐观,林森浩母亲被转院到汕头,一家人心里没底,这时才通知了林森浩。林森浩连夜坐车赶回家里,放下行李就直奔医院。

“当时,七姑八婶都围在妈妈身边哭得不行了,可我弟弟和医生交流后只是简单说了句‘可能一辈子都要吃药了’,然后就呆呆地站在病床前。”

在姐姐看来,即使在知道母亲病情严重后,弟弟林森浩也没有表现激动。“他就是这样一个人,并不是冷酷,而是喜怒不言于色。”

2014年2月18日,复旦投毒案一审宣判:林森浩被判处死刑。(新华社图)

2014年12月8日,复旦投毒案二审庭审现场的林森浩。(孟招祥 图)