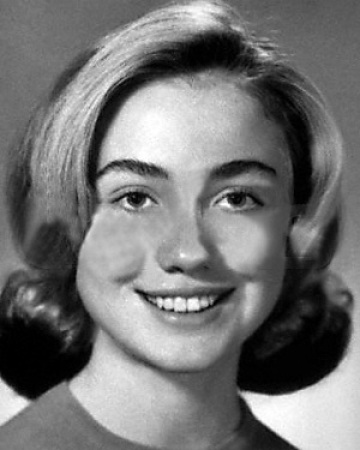

大学时期的希拉里已经展露出别具一格的领导气质:思考、反省、特立独行而富有社会责任感。

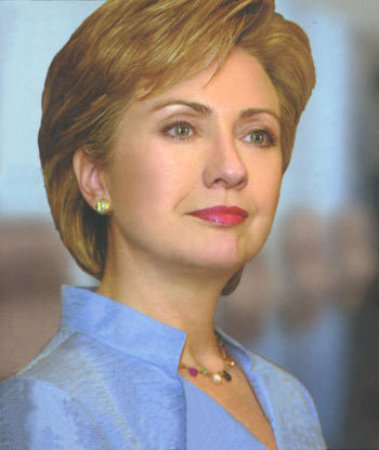

希拉里:耶鲁大学法学博士全美百名杰出律师

1965年,希拉里进入马萨诸塞州韦尔斯利大学主修政治学。

希拉里进入大一后和高中同学通信。

1969年,她又就读于耶鲁大学法学院,1973年获法学博士学位。

大学时候的希拉里戴着厚框眼镜。

希拉里自称“太了解自己而不了解异性”。

希拉里的字迹清晰可辨,标点准确无误。

求学期间,她结识了后来成为美国总统的比尔·克林顿。

希拉里和皮佛伊两人的高中时代同在美国伊利诺伊州帕克岭市度过,关系并不特别要好,但觉得对方很聪明也很有趣。

大学三年级下学期之后,希拉里和皮佛伊的通信渐疏。1968年只有两封,到1969年更只有一封,而且也是最后一封。1969年3月25日,希拉里在信中对时代变化、美国深陷越战泥潭与社会文化混乱深感不满,她说:“人们面对乏善可陈、一成不变的生活,却只能用力摔门、口不择言表达不满。这令我非常厌倦。” 几个星期之后,希拉里进入耶鲁大学法学院,结识克林顿,从此开始不平凡的政治旅程。

要求复印信件留念

之后,皮佛伊转往布兰迪斯大学,攻读文学硕士与博士,后来到南加州的史克里普斯学院任教。两人大学毕业后就音讯断绝,直到1995年在白宫再次相聚。希拉里得知皮佛伊保留了她往日的信件后,再次给皮佛伊写信,请他将这些信件影印一份寄到白宫,也为40多年前开始的鱼雁往返写下最后一个句点。

自我

“同情他们,更同情自己”

1967年4月,希拉里在信中告诉皮佛伊:“从去年圣诞节到现在,我经历了三又二分之一次蜕变……从疏离冷漠的大学生、事事关心的假嬉皮、教育和社会的改革者,变成半调子的孤芳自赏者。”这些话显示出一个认真寻求自我定位的迷惘大学生的独有特点。希拉里这样描述她和朋友的一次聚会:“本周日,我和一帮平庸且让人厌烦的人在一起后昏昏欲睡,我同情他们,但我更同情自己。”

政治

讲起这个她才华毕露

大学时代的希拉里正经历政治上的脱胎换骨,从深受父亲影响的保守派思想中逐渐摆脱出来,转变为自由派的反越战健将。在比较早期的信件中,希拉里已经流露出对共和党青年党部的轻蔑不屑,以“无能”形容他们,将其办的活动斥之为“有如一场闹剧”。到了1967年夏天,她提到共和党时不再用“我们”,而改用“他们”。

爱情

对身边男孩不屑一顾

在1967年的其它的信件中,希拉里批评顽固保守的父亲,直言对热衷社交的室友与沉迷药物的朋友感到鄙夷。

虽然她也谈到在1967年2月,曾和一个达特茅斯学院男孩“共度了一个周六的晚上”,但只是点到为止,连对方的姓名也没提,这是30封信之中惟一带浪漫意味的插曲。希拉里甚至还表达过对身边男孩的不屑,认为他们“关注‘自己’,却对‘男子汉’一无所知”,这让猎奇的读者们大为失望。

时尚

真的不太懂行

希拉里年轻时候发型一成不变,带着厚厚的黑框眼镜,常常逗留在图书馆,总是不苟言笑。不过,她也正是在后来的耶鲁求学期间,在图书馆和美国前总统克林顿结缘。据熟悉希拉里的朋友们说,希拉里并非不爱打扮,但她的衣着打扮,显然并不符合当时美国大学的主流审美观。这在她的来信中也有体现。她在1969年写给皮佛伊的最后一封信中,这样描述自己的穿着:“我穿了一条脏脏的棉布斜纹喇叭裤和一件从没熨烫过的工作体恤衫,但还是戴了一顶漂亮的紫色毡帽和一条紫色圆点围巾”。其穿衣品位如何,略见一斑。

梦想

心中有个小女孩

希拉里写道,作为一个小女孩,她总是相信自己是宇宙的中心,甚至觉得如果自己转身迅速,“其他人都会消失……我希望,在阳光穿过我家门前榆树林的时候玩耍,想象有一台天堂摄像机注视着我的一举一动。”

希拉里渴望生命中所有的精彩发现,渴望阳光中这个小女孩永不消失。希拉里说自己花了太多的时间来犹豫不决,“漫无目的地在词语的沼泽中穿行……你可能会以为我要从这个世界中退回阳光里,回到我童年的电影梦当中。”