无人驾驶,怎样绕过“死亡算法”?

继美国宣布为无人驾驶立法并提供国家级别的支持之后,联合国的步伐也紧随其后。对一项汽车技术进行如此大规模的扶持和规范,到底有没有必要?这要从一个叫做“死亡算法”的概念说起。

文丨AutoR智驾 李子湃

无人驾驶正从概念和测试阶段飞快地进入人类的社会生活。

进入2016年,汽车制造商和互联网科技公司纷纷推出新一代的具备自动驾驶功能的概念车型,并将拥有一定智驾辅助功能的技术推向市场。

这样的技术竞争正在倒逼政府部门修改适应新技术条件的法律法规,这些法律法规为何亟需明确,因为事实上都绕不过一个道德伦理问题。

据共同社1月19日报道,在日内瓦举行的“联合国世界车辆法规协调论坛”上,自动驾驶系统安全法规的制定被提上了讨论日程。

据悉,日本和德国率先联合提出方案,要求制定自动驾驶的国际安全基准。如果通过,成员国将遵照国际法规完善国内相关法律。联合国负责车辆管理的机构近日已经开始起草一套新的国际安全法规,该方案最快或在2017年3月通过,成员国将遵照国际法规完善国内法。

在日本,包括丰田、本田、日产三大车企均已宣布将在2020年前使车辆高速公路自动驾驶技术进入实用化。

其中,日产还准备将其与美国航空航天局(NASA)在“人机界面”领域的联合研究成果商业化,到2020年不仅实现高速公路上的自动驾驶,还将推出在实现城市道路交叉路口以及拥堵交通上也可以进行自动驾驶的汽车。

波士顿咨询公司(BCG)的研究报告显示,首批全自动驾驶汽车将于2025年正式上路,到2035年,全自动驾驶汽车的全年全球销量预计可达1200万辆。

与飞速发展的科技不同,公众对于新技术的恐惧再次出现在无人驾驶上。尽管像Google这样的无人车厂商试图说服消费者:无人驾驶比人类自己驾驶安全得多,甚至那些测试中出现的事故也大多是人的错。但是事故责任的认定,一定是让更多人接受、购买无人车的重要标准。

事实上,虽然现在还没有明确的法律涉及到这一问题,但美国的一些原告律师则已经开始认真地讨论这件事,在技术变得真正完善之前,这将是诉讼行业的巨大商机。

“许多人都可能成为被告。”律师 Kevin Dean 正在代理通用汽车点火开关的诉讼,对于无人车驾驶事故的责任方,他列出了这些:算法设计师、程序员、在线地图、Google、甚至是政府。

但对自动驾驶来说,法律是一个门槛,更大的门槛还来自于公众的道德质疑。

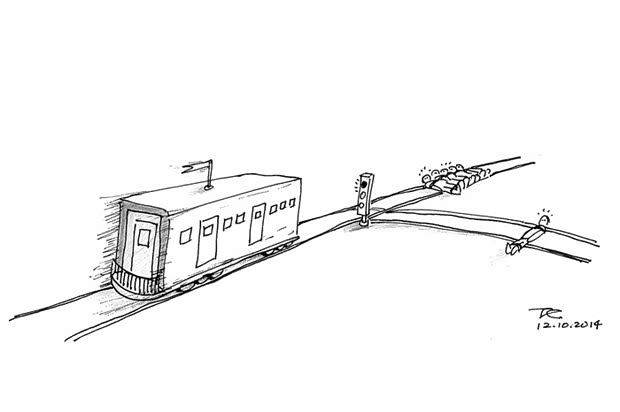

在心理学上有一个很有名的问题,称为“电车难题”:如果一辆车在道路上突然刹车失灵,即将撞向一群过马路的小孩,作为司机的你可以有两个选择,要么急打方向盘撞向路边,但这会造成一位等车的无辜老人被撞死;要么不打方向盘,让“本该”死的一群小孩去死。

面对两难选择,人类是感到很困难的,从边沁到卢梭,历代哲学家也争论不休。而对于人类设计的智能机器,这样的选择又该如何进行?

在艾萨克·阿西莫夫的名著《我,机器人》里有这样一个情节:当主人公驾驶的车辆落入水中,同时落水的还有他的女儿。虽然主人公一再要求先救女儿,但负责救援的人工智能还是优先把主人公救了上来。

因为从机器的“算法”来看,一个成年人拥有更大的肺活量和体力,在车辆落水之后优先救援成年人可以保证更大的成活率。这就像飞机上的安全提示写的:紧急状态下先给成年人套上氧气面罩,再去照顾小孩。

在一些人看来,这样的“死亡算法”是“冰冷无情”的,而这样的道德争论即将大规模出现在智能驾驶的车辆上。在《我,机器人中》,失去了女儿的主人公对人工智能始终耿耿于怀,最终毁掉了失控的智能主机。

不仅是在软件上,硬件上的完善与否也是公众担忧的原因之一。目前最早上路的谷歌汽车也只是行驶了160万公里,特斯拉的用户在去年10月才开始接受高级辅助驾驶的更新。

是否有足够强大和完善的数据来支撑智能汽车在临场时的“死亡计算”?

目前的方案分为两种,一种方案是谷歌和特斯拉在做的,在现实环境中不断收集数据,虽然特斯拉的收集数据的主体是用户,谷歌的主体是车载电脑,但二者思路相同,都是用实践”来检验“真理”。

另一种方案就是苹果的“泰坦”计划或者福特和奥迪在做的,用大量人造场景来模拟现实情况,在专门修建的“虚拟”城市里收集数据,为此苹果甚至买下了一座废弃的空军基地。而在中国国内,上海和天津也开始有类似的场地正在建设中。

无论采取何种技术,从硬件和软件两个方面来看,无人驾驶还是显得很“嫩”。特斯拉在1月13日为MODEL S和MODEL X激活了自动泊车功能,汽车可以在距离车主39英尺(约11.9米)的范围内自动泊车,也可以自己从停车场开出来。(详见智驾君的体验报告)

对于这项功能,特斯拉的CEO伊隆马斯克在接受访问时说:“全自助驾驶的Tesla将在2年内问世,不过目前市售的特斯拉车型可能无法仅仅通过一个软件升级就实现,还需要装载更多的传感器、摄像头、雷达和电池组。”

而软件上的算法也要依赖更为强大的车载计算机。1月5日,在CES展会上,为特斯拉提供车载芯片的英伟达发布了新的Nvidia Drive CX车载系统、自动驾驶系统以及移动芯片Tegra X1。这几款产品将目标放在汽车市场上,旨在为未来汽车提供一种可视化计算技术。

作为目前最先进的车载芯片方案,英伟达也只能达到12个方向上的场景识别,除此之外,各家厂商所谓的“行车电脑”还在单片机阶段,更是远谈不上智能。在纠错和容错方面,如果车载电脑出现了设计缺陷,除了特斯拉可以通过远程推送解决一部分系统错误之外,其他厂商的办法只有召回或在下一代产品中改进。

当然,智能交通系统的调配,可以极大改变目前汽油车的不安全状态。日本政府和瑞典政府预测,到2015年,智能交通甚至可以实现“零死亡”的目标。汽车作为一个杀人数量仅次于枪的“工具”,可以在新技术的约束下达到真正的以人为本。

但即便配合最完善的智能交通系统,无人驾驶也不可能预料到所有情况,一旦“电车难题”中的不可抗情况发生,“死亡算法”的过程就会进入机器的评估范围,这座“大山”如何翻过?这必将会是一个长期受到争议的问题。