温哥华当地人与移民:百多年的情感纠葛剪不断理还乱

说起温哥华当地人与华人的情感纠葛,目前似乎有更加剪不断理还乱的趋势,从吵吵了好久的大温地区房价疯涨原因,到近日突然又趋于紧张的双非婴国籍问题,让许多华人忧心,却又奈何不得。还是先来回顾下历史,现实生活若让人焦头烂额,不知道那些曾经走过的路,能否告诉我们解决问题的答案呢?

镜头先转换到鸦片战争后,历史资料显示,当时有大批华人移民为了避开国内的贫穷和政治不稳定状况,从广东省台山县来到加拿大。华人1858年开始在卑诗省出现,菲沙河谷的淘金潮吸引了很多中国人和旧金山的华人来卑诗。随后,华人为兴建加拿大太平洋铁路作出了伟大贡献,同时又非常悲壮。1880年,铁路公司在广东省聘请了5000名工人,亦在加州聘请了7000名华人。铁路华工负责大约300英里工程,这是加拿大太平洋铁路中最艰巨的一段,需要穿过险峻的落基山脉,当地白人大都不愿意去冒险,廉价的华工成为最好的人选。到了1881年底,最初的5000名华工当中,仅有约1500人生还,其他的亡者永远和他们远渡重洋来到的异乡融合在一起。

电影《金山》由孙俪主演

华裔作者张翎的小说《金山》,就生动再现了这段时间的历史,从清末华工方得法远赴加拿大淘金修铁路讲起,描绘了广东开平一家五代人在异国他乡悲苦的奋斗历程,从同治十一年到2004年,从广东开平到加拿大温哥华。如果继续写下去,到了2016年的现在,这些老一代华人的后代应该算是当地人了,不知道面对疯涨的房价,是否也在抱怨新来的华人移民搅乱了房产市场,面对数量不断增加的华人双非婴,是否也要抵制他们入加拿大籍?

不同类的人站在不同的角度,就会有不同的想法。所以有新来的华人不满,认为之前来的华人,即使就早来了几年,若在温哥华站稳了脚跟,就不由自主忧心更多华人来,会破坏了他们的好生活。特别是财大气粗的华人到来,到处买房子,导致许多当地西人把房价疯涨的原因扣在所有华人头上。老华人移民当然不服气了,因为他们中间有些人自己辛辛苦苦工作许多年,也一样买不起房,为什么要因为新华人移民背上黑锅?

而华人双非婴问题,站在当地人的角度来看,不管是当地白人还是当地华人,双非婴就更有占便宜的嫌疑,父母皆非加国居民,没有给加拿大做过什么贡献,凭什么对纳税人造成财务负担,凭什么孩子长大后还可以享用补贴和福利?占了便宜对一般人讲,都感到高兴,但对于被占便宜的普通人来讲,很容易心里不爽。

再站到双非婴及其家人的角度来讲,向往美好生活当然没错,但孩子生在加拿大获得加籍,以后的生活就一定幸福么?很难讲,首先生孩子那段时间有可能遭罪,笔者在列治文月子中心见到的一名旅游生育妈妈,先是孤独待产,再是坐月子时辛苦一人带孩子,最后终于拿到了孩子的加拿大护照。她却一脸茫然,问自己,“受了那么多苦,就是为了这个小本本吗?”此外,孩子日后的生活,上学问题、心理归属问题,还有未来若发生政策改变,补贴福利、家人移民机会丧失,一切都值得么?

重新回到一百多年前,加拿大太平洋铁路在1885年完成之后,加拿大不再需要华人劳工。据历史资料记载,加拿大政府在同年开始向进入加拿大的华人收取人头税,从最初的50加元到1904年增加到500加元。由于人头税仍未能彻底阻止华人进入加拿大,加拿大政府又通过《1923年华人移民法案》(又称为排华法)。华人当时在加拿大的处境极其卑贱,对比那时,现在真是华人的大好时光。当时加拿大有很多条例禁止华人从事多个行业,华人只可以做白人不愿意从事的工作,卑诗省的华人还被完全剥夺了选举权。

人头税收据

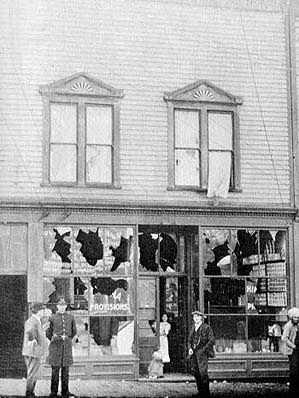

最让华人悲痛的是温哥华排华暴乱,据媒体报道,华人为加拿大修筑铁路死去4千人,但不料白人却对华人恩将仇报。1892年,温哥华一个华裔洗衣店有人得天花后,当局竟下令烧毁所有华裔洗衣店,并将工人逐出市区囚禁,死后也不能埋葬在公墓。这种积怨递增到1907年9月7日,终于总爆发,衍变成一场震惊全国的排华暴乱(Chinatown Riot)。那天,将近9千人的西人队伍向温哥华市政厅进发,然后挺入唐人街。他们手持木棒、扳子或瓶子,在华埠开始向街面店铺投掷石块,毁掉带有东方色彩的商业标志,大肆袭击温哥华市内华裔聚居的地方,几乎不放过任何一个门帘,最后恶化到打砸抢劫,乃至焚烧。

排华暴乱中被毁华人店铺

那个时代的白人为什么如此敌视华人呢?有几个原因,第一个是他们本身具有的种族优越论 ,认为加拿大是靠白人发现和建设的,排华暴乱中曾有一面标语写着:为了白加拿大(For a White Canada);白人有了高贵感,就很容易看低非白人,这就是第二个原因,对华人存在歧视。由于华人无论是外貌语言还是生活方式都与他们不同,当地白人认为华人生活环境肮脏并且充满疾病,生活习惯怪异、文明程度低下,而这种印象很多来自于媒体的宣传,因为当时的加拿大报刊书籍大肆宣传中国人是低劣的、不文明不开化的民族。

当人们不了解一个新的事物,往往容易听信大众媒介的说法,久而久之形成固定看法。少数白人真正接触了华人,才发现他们是勤劳又勇敢的,而且和他们一样,热爱家庭疼爱儿女;第三个原因,当白人发现华人移民越来越多,并且华人还愿意接受更低薪的工作,威胁到白人在本地的就业,危机感就更加剧了本身存在的偏见与歧视,最终导致发疯般地仇视。

一百多年过去,当地白人和华人仍然共同生活在温哥华,温哥华文化对比以前更加多元化。种族歧视以及种族优越论随着社会发展渐渐淡化,但不是完全消失,而且出现新的问题。白人与华人之间的误解依然有,虽然两者间的接触、融合增多,但伴随更多新的华人移民到来,在大众媒体的宣传中,华人成为富有者的代名词,从之前的贫穷、落后形象到如今的奢华、炫富名声,华人该自豪的是华人生活水平的提高,国内经济发展的迅猛,但郁闷的是,不是华人都这样啊,报刊描绘的部分华人行为不是所有华人的真实生活。

中国经济逃犯在温哥华购买的豪宅

但是如果华人想要理直气壮反驳温哥华房价不是华人炒高的,却发现有时很无奈,不得不承认的是,周围的华人新移民的确越来越多,大都是刚来温哥华就买了房子,有的还买了好几套。媒体刚刚披露的是,一名中国富商从中信银行贷出巨款,潜逃到温哥华,短时间内购买了4栋豪宅,被国内银行索赔一千多万加元。这种经济逃犯算是华人的害群之马,普通华人也希望这些人有多少抓多少,别败坏了华人名声。

而普通白人从媒体知道这类新闻,可能以为找到更多证据,“你看,房价就是华人炒高的。”一些当地人对华人买家产生敌视情绪,媒体披露过一些仇恨事件,包括在当地富人区出现反华宣传单,华裔地产中介的招牌上被涂写带有种族歧视色彩的语句,例如“滚回家去”和“不欢迎你们”。这种不友好举动的确有,但华人如果仅从媒体了解白人对自己的看法,却又错了。许多理智的当地人关心的是房价本身,不是专门针对华人。华人自己也有体会,日常生活中接触的许多当地白人,其实对华人很友善、很礼貌。

基于媒体的宣传对公众的影响很大,华人很愿意看到这样的报道,但首先要真有人做。一名华裔花了1100万元买下温哥华昔日“古堡”,并花费巨资修缮和改造,他希望以此改变人们认为华裔不懂得珍惜当地历史建筑的偏见。华人需要做更多积极、正能量的事来改变外界对自己的看法。

华人买下温哥华古堡式豪宅,并花巨资修缮保护

回顾历史,二战以后华人移民在当地白人眼中,形象有所改变,很大的原因是华人在二战中的贡献,中华会馆要求全体会员购买加拿大和中华民国的战时债券,有些华人还加入加拿大军队。加拿大政府在1947年废除了排华法并恢复在加华人的公民权利。另一个原因是加拿大本身社会的发展,加拿大政府在1971年实行了多元文化政策以后,将所有制度化种族歧视废除。再加上众多华裔移民也一直秉持尊严,追求历史正义,维护自身生存与发展权利,终于在2006年4月4日,加拿大当时的总理哈珀,重申政府将就“人头税”和排华法案问题向华人社区正式道歉的立场。6月22日,哈珀总理在加拿大国会举行正式道歉仪式,并宣布加拿大政府的象征性赔偿方案,同时也为“人头税”停征后实施的《排华法案》表示最深切的悔过。

华人在加拿大的生存环境变好许多,虽说在温哥华以及其他城市,部分当地人对华人的偏见如今依然存在,比如在就业等问题上。同时由于历史原因,华人容易有种受歧视心理,笔者印象深的是这样一次报道。BC省资深时事评论人士黎拔佳先生曾经担任温哥华市议员,他在接受媒体采访中谈到身为华裔官员的感想:我常常会劝告我们自己的同胞。当他们第一句话就说:“他们白人根本就是欺负我们、压迫我们。”我通常会对他们说,这句话太沉重了,会让你自己心情很不好。你把这个放下,我们把事情弄清楚。

的确如此,很多事情是否是歧视要具体分析,不能从外界宣传判断每一个具体的人。即使对方真有偏见,无论是华人对白人,还是白人对华人,只有真诚认真接触、融合,才能真正了解对方。仅仅抱着怀疑的眼光抱怨、责怪,对问题解决不起任何作用。有时改变自身,以实际行动证明自己不是外界想象的那样,也助于化解矛盾。

虽说人人都是平等的,但一个社会就象一个家一样,后来者若想让家里的老居民接受,需要自身付出努力,如果能让家因为新力量的加入更加美丽强大,而不是破坏了它的规矩及环境,老居民会更愿意接纳新人。如果真在新家受到欺负,仅躲在背后发牢骚没用,可以正常手段大胆发声,解决面临的实质问题。另一方面,作为老居民,无论是当地白人还是当地华人,也应该看到新人的到来,为家带来活力,促进了经济发展,应尝试帮助新人更好融入新生活。

7月1日,面对加拿大的同一面枫叶旗,同为有血有肉、有家有儿的当地人与华人移民,应该知道我们有太多共同处,追求的都是温暖、有爱的生活,真有那么多情感纠葛,如此难解么?