我在斯坦福的课堂上,回看中国高考制度

九月中旬的斯坦福,阳光分外刺眼。胡佛塔下,

“会的,”我点了点头。

“太好了!”他的声音顿时兴奋起来,“我们好像迷路了。

那是一年前,我搭乘了20小时的飞机,第一次踏上北加州的土地,

学期尚未开始,

他们是一家人,

“你肯定成绩特别好吧?是怎么考进斯坦福的?”

我常常被问到这个问题,

通常说到这里,询问者就会失去兴趣,不再追问了。但这次不同。

“不看考试的话,怎么保证公平呢?”他像是在询问我,

不过还没等我开口,他的妻子就抢先回答了,

“哪有什么公平呀?考试就公平了吗?你看我们那里,

整个场面陷入了尴尬的宁静。

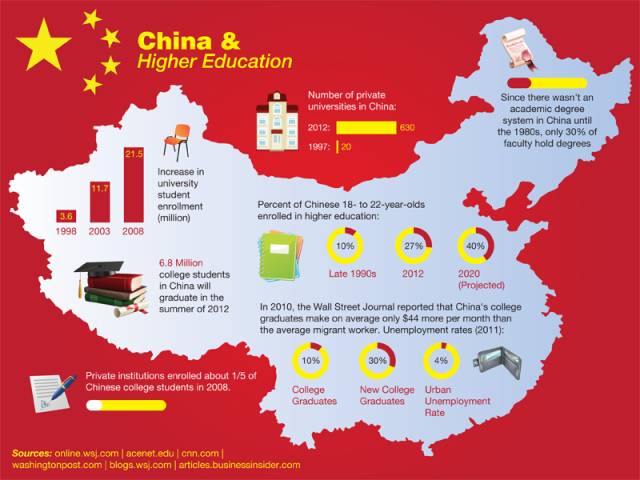

(图片来源:Online WSJ.com)

高强度、大规模的考试,是许多外国人对中国教育的第一印象。

西方国家对中国这种以高考为中心的应试教育模式是心情矛盾的。

另一方面,美国教育界对高考普遍持负面态度。“

近日,英国广播公司(BBC)制作的纪录片《

去年底,《纽约时报杂志》(The New York Times Magazine)的一篇特写文章详细描述了素有“高考工厂”

当时正值寒假,我一打开 Facebook,就被美国同学纷纷转载的这篇文章刷了屏。

“嘿,你熟悉高考吗?”一个朋友私信问我,用了 gaokao 的拼音写法。

“考试工厂”?

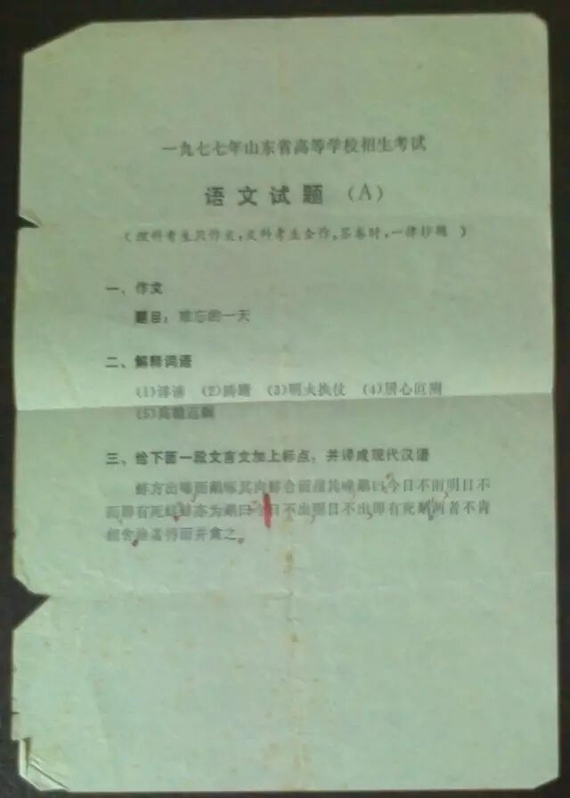

我的美国朋友如果真的看到了一份高考试题,估计很难将其与“考试工厂”的死板联系在一起。

与几乎全是多项选择的美式标准化考试不同,高考语文试卷中,作文和阅读理解通常占据了整张卷面四分之三的分值——内容包罗万象,从赏析古诗中某个字的精妙之处,到撰写800字文章谈论对“怀想天空”的理解,一切都同美国考卷上常见的单词记忆题形成了鲜明的对比。

对中美教育一无所知的人如果仅凭两份试卷做出判断,很可能认为中国教育才是培养创造性潜能的典范。

这一判断甚至不乏证据。近年来,上海学生稳居全球第一的国际学生能力评估项目(PISA)恰恰旨在测试“知识实际运用能力”,也正因此,上海PISA项目负责人张民选对中国教育模式给予了盛赞,“改革开放30年,中国教育一直保持着开放态度,不断学习吸收发达国家的先进经验。”

的确,中国教育部一直倡导教育改革,范围极为广泛,其中之一就是调整教学大纲和考试内容,去除过于烦难的部分,设置启发性问题,为学生“减负”,激发创新思维。这一点在高考中直接表现为阅读理解和诗歌鉴赏等主观题的增加,而一以贯之的作文题也日益凸现开放性。

但真实情况如何,还要从课堂和考场上寻找答案。

每年高考第一天,全国各地的媒体记者纷纷聚集于各考点外,搜集不同省份的作文题,而这也几乎总能成为当日热点。网民乐于在微博议论各地作文题目的质量和有趣程度。一些恶搞和针砭时弊的文章也会假借“高考满分作文”或“高考零分作文”的名义广泛流传。

然而,考场内的学生并不是电脑前的网民,面前的考卷不是吐槽的对象,而是决定自己将来是否能跨入优异大学的唯一指标。但除了作文之外,高考中任何形式的主观题都有预先设定的标准答案,换言之,对问题过于创新的解读会带来极大的不确定性和风险。

教育改革、调整考试内容的目的是为了推进素质教育,——这里的“素质”一词意指考试之外的其它能力。

问题在于,既然是考试之外的能力,又如何用试卷来考察呢?

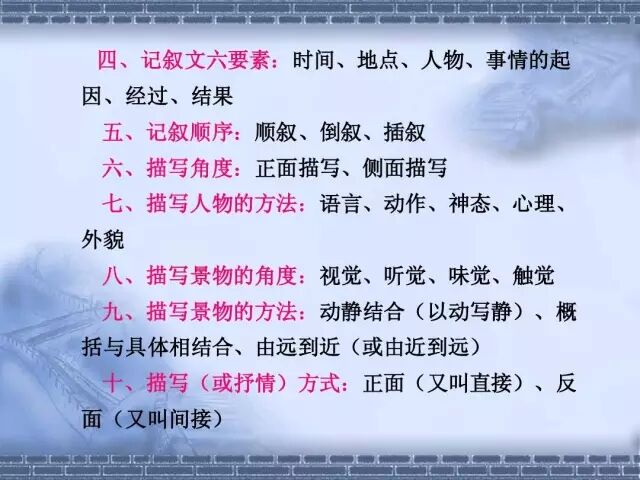

“诗歌赏析类的题目都是有公式的?”

高二暑假,我收到了一本厚重的教辅书,这才发现,高考的诗歌赏析其实的确并不需要太多的文学灵感,只需要找出诗中出现的意象X,加上与之对应的比喻义Y,以及情感倾向Z,而这本教辅就包含了涵盖几百个条目的X-Y-Z列表。

考生将其记忆下来,然后按图索骥,在答案中添加一些诸如“生动形象地描述了”的套话,就足以应付试题。

与美国的很多标准化考试不同,每年高考结束后,试卷都会公开发布,因而有经验的教师会研究历年来的高考试题,以探寻官方答案中出现的某种模式,然后让学生熟悉这种模式。同诗歌鉴赏一样,阅读理解的主观题也遵循着特定的答题范式,而似乎出卷人同教师和考生在这一点上达成了某种心照不宣的默契。

2009年福建省高考语文卷采用了《中国青年报》刊载过的一篇文章,但当原作者周劼人尝试文章所附的阅读理解试题时,发现总分15分自己只得了1分。“出题老师比我更好地理解了我写的文章的意思,把我写作时根本没有想到的内涵都表达出来了,”她在博客中嘲讽道。

对此,教师和考生却见怪不怪。《中国青年报》对此事的后续报道写到,

“(作者)发现她一开始做题,正是忘记了高考生的身份,所以错多,而冷静下来之后,她仔细回忆了几年前高中老师教给她的答题技巧,她发现大部分题目是”可以下手“的。”

究竟是什么“答题技巧”呢?这篇报道引述一位刚刚参加完高考的学生说,“很多题在文中找答案会比自己论述得分高”。

由此,教师和学生会以怎样的“热情”确保60~70分的作文万无一失,也就可想而知了。

2004年,一篇重庆高考满分作文刊载于当地报纸后,被许多读者发现内容与他人之前发表的文章高度雷同,但事发后,有论者公开认为这种做法无可厚非。一位参加高考阅卷的老师表示,“为了能取得应试的好成绩,这种范本的学习不失为一种捷径。”

不仅是老师,许多家长——或者说除了考生之外的国人——同我遇到的这家中国旅游者一样,与其说他们关心高考具体考什么,或者他们的孩子学到了什么,不如说他们更在乎凭考试成绩升学这一模式所带来的社会流动的希望,以及高考制度背后象征的公平。

而高考试题本身的发展和变化,还有教育改革的种种实践,似乎已在公平这一象征的投影下,成为了可有可无的细节。

想像之中的公平?

一年前,我曾在纽约时报中文网发表过一篇读者来信,全文的口径与教育部提倡素质教育的改革方向大致吻合,但在社交网络上,这封信受到了一边倒的批评——

“就现阶段而言,素质教育是只有在发达地区才能进行的。”

如果没有应试教育,“很可能会更加地变成只有富人的孩子才能接受更好的教育,也就是社会阶层更加固化和两极分化。 ”

甚至有人表示,

“要是硬推素质教育,中国就要有起义了。”

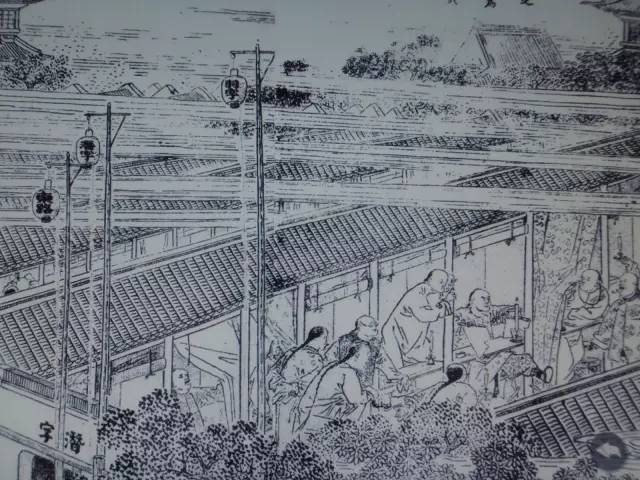

“学而优则仕”的思想在中国根深蒂固。科举制度自6世纪开始实施以来,逐渐稳定成为了寒门子弟跃向上层的唯一方法,为儒家思想统治下的严格等级秩序提供了阶级流动的机会。在久而久之的熏陶下,对中国人而言,教育的目的与其说是为了学习知识,不如说是为了改变命运——通过自身的努力克服家庭出身的不平等。

中国古代的科举考试(图片来源网络)

中国语境中的教考体制就这样日积月累,演化成了一种工具,为普罗大众提供了对公平的憧憬。

然而很难说这种憧憬在多大程度上符合现实。各个省份的招生名额在高考前已经预先划定,这也意味着不同地域的考生起初就无法站在同一起跑线竞争。

2004年前,除北京、上海外,全国大多数省份均采用同样的试题,因而一所大学在全国各地的招生分数线会不尽相同,这无异于是对高考公平最直接的冲击。

2015年北大自主招生简章(图片来源:北大招生网)

或许是因此,2004年后,14省开始自主命题,使得各省的高考试卷无法直接比较。但此举并未真正从根源解决问题——2015年,公立的北京大学的高考计划录取率在北京为0.27%,在上海为0.05%,在江苏为0.01%。

程序的受害者?

上述种种问题都体现在考生和家长无法看到的宏观层面——在美国,如果大学愿意招收一个学生,该生就可以选择前往这所学校就读,而在中国,录取过程需要政府部门的计划。但是,一旦计划出现偏差,制度的纠缠真正影响到的往往是微观的个体。

一心梦想踏入清华大学的江西考生王希在今年的高考中取得685分,成为了自己家乡的“状元”,这一分数也恰好达到了清华制定的录取分数线。但满心欢喜的他最终等来的却是失望——省考试院认可的清华分数线是686分,因而直接将他的档案投给了另一所大学。

最终清华无法提取该考生的档案,也就不能完成录取流程,考试院坚持认为自己无可指摘,毫无违反教育部的规定,而王希只能与清华失之交臂。

录取计划甚至不仅划定决定了各省的招生人数,甚至还细化了每个省不同专业的限额——换言之,2015年任何河北考生都无法报考北大法语专业,任何河南考生都无法报考北大俄语专业,而这一切只因某个计划的制定者大笔一挥,将法语和俄语专业的名额分别随机划给了这两个相邻省份。

从某种意义上说,当今的高考承载了不仅延续了科举式的公平想像,更继承了计划经济体制的衣钵。

1950年代的出版物《计划经济》(图片来源:百度百科)

是制度,还是思维模式?

中华人民共和国成立前,政府仅在1934年要求各大学文科各系平均人数不得超过理科各系。

除此之外,各校享有高度招生自由,全国也逐渐形成了类似欧美国家的单独申请报考模式——与如今的美国大学申请情况类似,成绩优异的学生往往同时报考多所学校,因此,同样与如今美国大学招生的情况类似,不同级别的学校新生报到率也相差甚远。

可以想见,这一模式在1949年后必然不会久留。当时的共产国家普遍信奉普列布拉津斯基的计划经济理论,认为市场调节效率低下,发展缓慢。将这一理论推而广之,欧美式的招生制度成为了缺乏国家控制的典型反例,必须加以根除。

1952年,教育部印发了《关于全国高等学校一九五二年暑期招收新生的规定》,决定在当年启动首次全国统一高考,各校招生名额和录取要求全部由政府核准。

1966年至1976年“文化大革命”期间,高考被彻底废除,中国的大学也几乎全部荒废,但当上世纪80年代中国开始迈入市场化经济改革时,高考选拔中的计划成分依然被保留了下来,而且这三十余年来,随着社会的惯性而不断加深。

我高一在密苏里的一所私立高中交流交换学习时,接待家庭看到了中国社交网络上考试结束后全年级学生集体撕书“狂欢”的照片,表情写满了不解和担忧,但作为一个中国学生,对自己的课程几乎没有选择权,所学大部分内容的唯一意义仅在于考试需要,因而,高考之后,教科书似乎也立刻失去了意义。

近日,湖南省南华大学甚至决定用抽签“抓阄”的方式决定学生的专业取向,在这种情况下,公式化地机械备战高考,考完后就撕毁教科书,似乎顺理成章。

但随着经济的发展,在我身边越来越多的人开始有条件拒绝在制度面前改变自己,而是选择“用脚投票”,出国留学。

2004年,我所在的南京外国语学校仅有1位学生赴美就读本科,10年后,这一数字增长到了181人,连同选择赴加拿大、法国、英国等其它国家留学的80人,留学人数占到了全年级总人数的55%。

南外并非个例。10年前,大部分美国院校几乎没有来自中国的本科生;如今大多数学校中国的本科生人数都远远超过了研究生人数。在同一时期,只接受本科生的文理学院也见证了中国学生的显著增长。

格外值得注意的是,越来越多的顶尖学生开始选择赴美就读——哈佛、斯坦福、耶鲁等几所最具选择性的大学,中国学生人数均在这10年内翻了一番。与此同时,2008年以来,参加高考的考生人数一直不断下滑,直到2014年才开始小幅回升。

容閎與幼童。1872 年起,清朝政府先后遣送 120 名幼童赴美留學,從而開啟了近代中國派遣留學之先河。這是曾為幼童出洋留學做出過不懈努力的容閎與長大后幼童的合影。左起: 1 吳其藻 2 楊昌齡 3 容閎 4 吳仰曾

中国的第一次留学潮出现在19世纪末。

随着这个国家与西方的不期而遇,知识分子才开始发现,这一体系并没有起到教育本质的作用——促进知识和人才的发展。1895年,日本在甲午战争中大败中国,直接刺激了在京会试的康有为、梁启超等考生集体公车上书,提倡改善教育。虽然上书未被当局采纳,但时局迫使清廷逐步变更科举制度,在选拔标准中废除八股文,加入应对时事的策论。1905年,科举正式宣告终止,出国留学的大幕同时徐徐拉开。

此后,由于历史的动荡,中国大学经历了几番兴衰,如今的高等教育直到上世纪80年代改革开放后才得以重新确立和发展,因此中美知名学府之间的差距依然客观存在。

图片来源:中国日报

2015年上海交通大学世界大学学术排名(Academic Ranking of World Universities)中,仅有包括北大、清华在内的4所中国学府跻身世界前150名,而世界前100名则完全不见任何中国身影;与之相比,该排名中世界前十的大学,有8所在美国。因此,有条件的中国学生纷纷涌入美国就读,本身并不足为奇。

问题的关键在于这一留学潮会持续多久。如果中国当前的教育和高考制度是成功的,那随着高考源源不断地为中国最优秀的高校输送最优秀的学生,中国大学的竞争力会逐步提升。相反,如果高考制度并不能满足最优秀学生的需要,他们自然就会主动寻求其它出路,出国留学的趋势也会愈发强化。换言之,如果不改革当前的招考制度,这一差距就将长期存在、与日俱增。

很难从宏观层面探讨上述两种可能何者准确,不过至少在目前,出国留学的态势尚在不断深化。

现于宾夕法尼亚大学就读博士的中国记者方可成指出,“当穷孩子还在为考上重点大学奋斗时,很多中上阶层家庭的孩子已经不将北大作为选项了,他们在大洋彼岸的美国上大学,甚至上高中。”

图片来源:中国教育在线

“美高党”——在美国就读高中的中国学生——是留学热潮的最新表现。这个群体人数很少,但近年来一直稳步扩展。

我在斯坦福的学长徐川于2008年从北京的初中毕业后,进入美国东海岸私立名校安多福高中就读,是最早的一批“美高党”。据他说,当时申请美国高中的中国人很少,“一个年级录大概200多人吧,200多人里就录一个中国人——有中国国籍的人——所以说这个比例还是非常小的。在其它学校这个比例也都非常小,但是这几年出国读高中的人数可以说增长得非常快。现在一般来说,安多福两三年前录了大概三四个中国籍的学生。”

徐川表示,当初之所以选择在高中出国,一方面是由于北京高中升学政策较为僵化,“如果你不在本校读高中,它可能会扣你的毕业证”,但主要原因还是觉得自己想尝试一些新鲜事物。

早在初中阶段,他就在学校课业之余调查了北京的自来水水质,“触及了一些民生问题,跟别人不太一样”。他认为,正是这种独特的经历,让他获得了安多福招生官的青睐,脱颖而出。此外,他从小就对英语非常感兴趣,因此升学过程中面临的语言压力并不大。

与之相比,如今的美高党在各个方面都享受了更为便利的条件。

现就读于裴迪高中12年级的谷晓禾来自深圳市“一所非常普通的初中”,但她表示,由于现在网络上已经包含了充足的信息,自己通过检索便完成了整个申请过程。她不像徐川那样自五年级起就热衷于参加各类英语等级测试。“在中国学得英语根本不够。”起初,她参加了一个针对标准化考试的补习班,“三个星期是一万块钱,但用处不是很大。”于是她逐渐开始选择自学,“在网上找了很多资源”,最终顺利通过了考试。

“我觉得在中国上学满足不了我”,她说,“我这个人就是有什么机会都一定要加入,如果让我成天只学习,我不会太喜欢这样的生活。”相较而言,她在申请时觉得美国的校园生活更为多姿多彩,“不光是学业上更engaging(引人入胜),课外还有很多活动可以参加。”

在填写申请时,谷晓禾对美国高中的想像完全来自于美剧,而徐川的期待更为强烈——“就是看各种宣传册呀,好漂亮,好有钱,校友都是那么多有名的人,很牛,感觉上这样一个学校真是不虚此生呀。”

如果说中国的应试教育将针对高考实用主义推向了极致,那西方的“博雅教育”(liberal arts education)则与之针锋相对,以人文主义传统而非实用技能为重。因此,厌倦了应试教育的中国人对美式教育往往存在某种特别的憧憬。

2015年8月初,问答网站知乎上的问题“在北美名校读书是什么体验?”下冒出了一个高票答案。答题者自称斯坦福物理系本科毕业,在校期间参与了历史悠久的地下学术竞赛,其中有参赛者动用了超级计算机模拟了某种想像中的生命模型演化的历史和社会形态发展。但最令人印象深刻的还是他对于斯坦福学生群体的描述:

“你见过提笔能推导夸克-胶子等离子态表达式,拿起麦克风能当乐队主唱,在《美国历史学评论》上发论文,同时在学校办画展的人吗?斯坦福比比皆是。”

一言以蔽之,在这位答题者的描述之下,斯坦福的学生“什么都懂”。

这个答案一夜间吸引了近5000次点赞,不少网民留言表示“太厉害了”“看完有种醍醐灌顶的感觉”,但仅仅过了数小时,画风便急转直下——有斯坦福学生在校友数据库中查找后发现,该作者的姓名并未列入,而其所描述的诸多细节也逐渐遭到其它经历过美国本科教育的网民驳斥。作者不得不转为匿名,一天后更是直接删除了回答。

然而,此时作者田园诗一般的描述早已传遍了各大社交网络,直至一个月后,仍能时不时在微博和微信朋友圈上看到这篇文章的痕迹,而所附评论也几乎清一色地体现着对文中所述的“美国模式”的盛赞。

同样体现滞后性的是,基于地理隔阂和语言壁垒,美国知识界对于其自身高等教育发展模式的批判,在中国往往也无法于第一时间得以讨论,而真正讨论时,又会在不自觉中受到事后诸葛心理的影响,将问题的幅度夸大。

2015年夏天,《南方周末》上一篇题为《精致的利己主义者和常青藤的绵羊》的评论文章就是这种讨论模式的典型彰显。

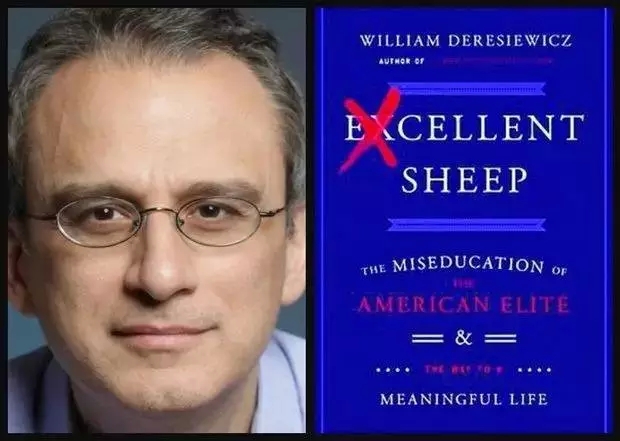

整篇文章引述了前耶鲁大学教授威廉·德雷谢维奇(William Deresiewicz)于2014年出版的《优秀的绵羊》(Excellent Sheep: The Miseducation of the American Elite and the Way to a Meaningful Life),将整本书的论点一一列举,并辅以详尽例证。

该评论以一个虚构的“耶鲁大学典型学生Joe”为例,批判了美国精英大学存在的种种弊端,呈现出的常春藤名校生活中充斥着浮夸和虚伪——为打造漂亮的简历而参加课外公益活动,为给老师留下好印象而假装博览群书,最终在毕业后进入“不在乎你学了什么,他们只要求你出身名校聪明能干”的金融和咨询行业。

一时间,对于常春藤理想的幻灭成为了中国舆论界热议的话题。我最初没有留意到这篇文章,但随后,不时有朋友开始询问,斯坦福的生活是否真的如同某某评论所述一般空洞乏味。

起初,我通常以“斯坦福又不是常春藤”为由搪塞,被问得多了才发现,这种观念的传播力和影响力的确不可小觑。

但真正令我印象深刻之处在于,文中的观点,德雷谢维奇早已于几年前开始举办的一系列斯坦福分享会上一一叙述,而且在与学生的交流之中,讨论了诸多被这一评论文章所忽视的细节,其中最为重要的一条,即是学生群体的多元性造就了多种多样的成长轨迹。

知乎用户的回答和《南方周末》的评论文章虽然呈现的图景大相径庭,甚至截然相反,但其背后的内在逻辑却如出一辙——将博野教育的内涵简化为一个幻想中的简单价值判断。

知乎回答者幻想的自身经历同评论文章幻想的“Joe”是否真的可以代表整个“美国精英大学体系”的学生群像?答案是显然的。当我们试图构建一个群体的群像之时,很多时候会发现,这种群像并不存在。

但人常常具有将复杂问题简单化的倾向。尤其是当全面了解一件事物的学习成本超出了这一知识可以产生的预期收益时,就更没有理由事无巨细地刨根问底。

政治学者安东尼·唐斯(Anthony Downs)将这一现象称作“理性无知”(rational ignorance)。但理性无知并不仅仅存在于公众的政治态度,对于教育问题也同样适用。

大多数人并没有动机了解其它国家(甚至是自己国家)教育的状况,因而一个简单的标签——不论是将常春藤式的博雅教育夸赞为理想的伊甸园,还是将其贬低为理顺绵羊毛皮的精英俱乐部——已然足够。

不过,标签化讨论的简单是由牺牲事实细节换来的,而对于细节的关注不足,往往会带来更大的误解。

例如《精致的利己主义者和常青藤的绵羊》一文,将其与公众对中国大学长久积攒的不满两相对照,得出了直接而带有几分消极色彩的结论:“中美大学有巨大的相似性”。

这一相似性自录取过程就开始彰显:与中国父母想像之中的素质教育典范不同,美国的大学录取同样存在极大的不公。根据斯坦福公开的财政援助数据,通过贝叶斯概率计算,年收入超过30万美金富人家庭子女被录取的可能性,是年收入不足6万美金家庭子女的124倍。

这样说来,美式录取制度同中国高考制度,两者的不公平似乎也差不多。